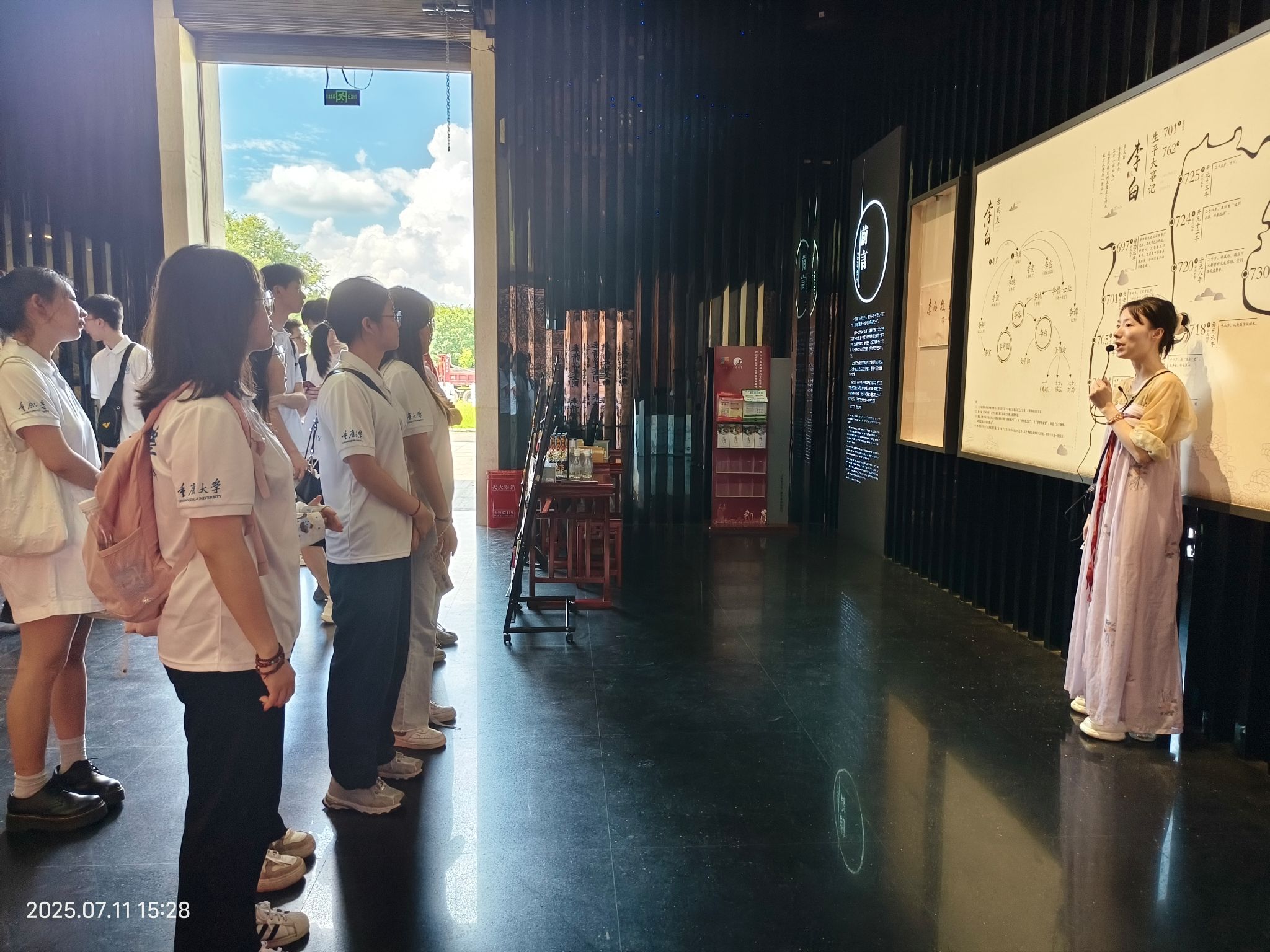

2025年7月11日15点,重庆大学公管学院“双城助力实践行”三下乡团队深入四川绵阳江油青莲镇,探访李白文化博物馆。此行既是大学生落实高校“大思政”工作体系的实践行动,更是在成渝双城经济圈建设背景下,探索文旅赋能乡村振兴新路径的具体探索。这座矗立在乡村沃土上的文化地标,不仅承载着地域文化记忆,更成为思政教育的鲜活教材与区域协同发展的微观样本。

步入博物馆,团队成员首先聚焦的并非单一文化符号,而是思考如何让历史文化资源成为思政教育的“活教材”。馆内通过多重媒介呈现的文化脉络,让大家直观感受到:文化传承从来不是简单的陈列,而是要像思政课堂强调的“理论联系实际”那样,找到与当代社会的结合点。正如团队成员在调研笔记中所写:“这里的每一件展品,都是理解‘文化自信如何转化为发展动能’的生动案例,这比课本上的概念更具说服力。”

在全息投影、电子互动屏等技术应用区,团队重点观察了文化传播与时代技术的融合路径。这让大家联想到思政课上“创新驱动发展”的论述——当千年文化借助科技手段焕发生机,正是“传承不守旧、创新不离根”的实践写照。实践团的黄丹怡同学表示,这启示我们,在成渝双城经济圈建设中,文化资源的活化也需要跨区域技术协作,让两地的数字技术优势共同服务于文化传承。

青莲镇的实践为成渝经济圈文旅协同提供了宝贵经验。博物馆周边的“太白诗径”串联起农户的“诗酒茶社”,唐装演绎、特色农产品包装等业态,形成了“文化IP+乡村产业”的完整链条。团队调研发现,仅“青莲诗米”“诗酒民宿”等项目就带动超千人就业,这正是“以文兴业”在乡村振兴中的具体体现。更值得关注的是,这种模式与重庆部分区县的“非遗+乡村旅游”项目存在共通性,为成渝两地文旅资源整合提供了可复制的思路。

“李白足迹串联起的不仅是文化记忆,更是成渝双城的协作纽带。”团队在研讨中达成共识。从重庆奉节的《早发白帝城》遗迹,到江油的少年李白生活地,两地文化IP具有天然的关联性。结合思政课中“区域协调发展”理论,团队提出设想:可依托成渝高铁打造跨区域文旅线路,将两地文化遗迹、乡村业态纳入统一规划,让文化资源成为打破行政壁垒、促进要素流动的催化剂。这种思路既呼应了成渝双城经济圈“一体化”发展要求,也践行了思政教育中“服务国家战略”的育人目标。

此次实践让团队深刻体会到,“大思政”课堂从来不在象牙塔内,而在乡村振兴的田野上、在区域协同的实践中。公管学子将带着调研所得,把对“文旅赋能”的思考转化为具体方案,让思政学习的成果落地为服务成渝经济圈建设的实际行动,以青春之力书写“以文铸魂、以行践知”的时代答卷。